私は、お金を得ることそのものを否定したり、お金のない社会に移行しなければならないといった論をここで唱える気はない。

ただ、お金儲けが自己目的になってしまい、つながりの感覚やクリエィティビティがその道具としてこれに従属してしまうという構図を逆転させたいだけなのだ。要するに、際限なく増殖させることを自己目的にすべきなのは、お金ではなく、つながりの感覚やクリエィティビティの方。お金の代わりにこちらを第一義として、お金の方はその下僕、その従属的な手段にすることも可能ではないかと思うのだ。

すでに前例はある。ドイツの芸術家ヨーゼフ・ボイスはこのことを、「アートこそ資本なのだ」という言葉で表現した。「資本」というとき、私たちは普通、貨幣をイメージする。資本主義社会は、この<貨幣としての資本>をひたすら増殖させることを第一義とするものだ。これに対して彼が唱える「アートが資本」となる社会は、労働や消費の過程で駆使されるクリエィティビティをますます大きく、健やかに成長させることが第一義とされる。

それがどんなことか、もう少し具体的に考えてみよう。そこで労働者はまずは自己決定力を最大化しながら、本当に自分がやりたいこと、重要だと思えることに、全人格、全才能を捧げて働く。そんな風にして経験を積めば積むほど、そこで駆使されるクリエィティビティも増大して行くのは自然な成り行きだ。「アート=資本」主義では、剰余価値すべて、再投資の対象になるのが原則である。要するに、そこで増大したクリエィティビティは、次の仕事の展開のために、すべてまた投入されることになる。

ただし剰余価値といっても,蓄えられるクリエィティビティやつながりの感覚はあくまで労働者自身のもの。ここでは資本家も、労働者も同一人物なので搾取関係の生まれようはない。ここには、ただ、得られた富をすべて自身に還元しながら、さらにパワーアップしてはスケールを広げ、ますます多くの人やものを養い、よろこばせる。それによって有用性を増し、影響範囲を広げて行く、仕事そのものの増大や深化があるばかり。この様子は有機体の成長に限りなく似たものになるだろう。

それは労働のプロセスそのものをよろこびとし、それ自体を報いとみるような態度もつちかうことになる。興味深いことに、このような態度も、労働のアートへの変容として、しばしば語られてきている。「労働は演劇のように魅惑的なものでなければならない」と言ったシャルル・フーリエ、「アートとは労働のよろこびに他ならない」という言葉で知られるウィリアム・モリスがそうだ。フーリエやモリスといえば、マルクスにより空想的社会主義者との烙印を押された人たち。しかし今の社会的文脈では、こうした態度こそ、社会変革的な潜勢力を秘めたものであることを示したい。

第一に、愛は、私たちの意識を広げる働きをする。ある人が好きになると、その人にとって大切なものは、自分にとっても大切になる。ちょうどそれと同じように、仕事そのものに向けられた愛情も、私たちの意識を広げるはたらきをして、これまでまったく気にもとめなかったことを意味甚大なものへと変容させていく。そのとき仕事は単に成果を上げるための苦行であることをやめて、「今、ここ」のプロセスに深く沈潜し、味わう、一種瞑想的な質を帯びたものになるかもしれない。そしてたとえば仕事中に手にする材料の香り、手触り、出会う人の表情、言葉のやりとりといった作業のディティールが心をうつようになり、思いはそうしたディティールを支えているさまざまなものへと、さらに広がっていく。チャルカ運動によって「貨幣としての資本」の増殖という至上命令から解放されて、それ自体が「資本」となり、のびのび、自己目的的に増殖しはじめたつながりの感覚は、とどまるところをない。それはあらゆるものがあらゆるものと関係し合っている決して途切れのない織物、ウェブで出来た世界をあらわにするだろう。たとえば、このものづくりを支える原料やそれを私たちに供給してくれる自然、製造のノウハウを開発し、引き継いでくれた先人達の伝統、製造をテクニカルに可能にしてくれる従業員、販売者、顧客など。仕事への愛情は、仕事に関係するあらゆるものへと伝染していかざるを得ない。それらはもはや単なる仕事のための道具として対象化されるものではなく、生きた主体、対等なパートナーとして尊重されることになる。その結果、ステークホルダー全員を顧慮した、コミュニティや環境にやさしい、持続可能な生産ができるようになる。そして、それらすべてを単なる仕事のための道具として対象化して見ず、生きた主体、対等なパートナーとして尊重することへとつながっていく。たとえば私の地元北海道の菓子屋、六花亭は、そのような企業の一つである。とにかく菓子づくりを丁寧に無心に行ううちに、おのずと関心が土地の自然や風土へと広がっていき、店舗や関連施設の敷地には必ず北海道の土着の植物を植える、建物はなるだけ地域の人たちに親しまれた古建築を再利用するなどの環境保全運動も同時に行っている。菓子づくりを基軸としながら、それと関連するあらゆるものを大切にしようとする。この態度は、つながりの感覚の下では、焦点次第であらゆるものが「話せば長い物語」の宇宙をたたえてみえてくる、その世界の多中心性が仕事に生かされた格好の例だといえる。

今の時代のチャルカ運動はこうして、仕事で発揮されるクリエィティビティやつながりの感覚を、金儲けのために利用すべき「資源」として、貨幣としての資本に従属させるのではなく、これそのものを自己目的なもの、すなわち「資本」として扱う。このことはさまざまな変化を私たちの社会にもたらすだろう。まず、お金のためにやっつけ仕事をするような人はいなくなるだろう。その代わりに、仕事のプロセス全体を楽しみながら、心をこめて働く人たち、創意工夫の冒険に胸躍らせるはりきった人たち、人助けや自己実現のよろこびで満たされた人たち、誇り高い職人気質からとにかくいい物をつくろうとする人たちなどで、社会が満たされることになる。貨幣としての資本増大というトップダウンの強制によって何とかまとまった、バラバラな人からなる冷えきった社会に、だんだん、わくわくとした熱気や、草の根からの、自然発生的な恊働や相互扶助のあたたかな精神が満ちてくる。ボイスはこの様子をライナー・ラップマンへのインタビューの中で、次のように述べている。

「さらなる経済成長はなければなりませんが、しかし経済の中において、まさしく社会彫刻が成長しなければなりません」と一般的には言うことが出来るでしょう。現在、人々の間にあるのは、疎外すなわち冷たさの彫刻です。これがあるところに、暖かさの彫刻が生まれなければなりません。そこに人間間の暖かさが作り出されなければならないのです。それが愛なのです。(ラップマン、シャータほか『ヨーゼフ・ボイスの社会彫刻』人智学出版社)

そうして社会に広がるあたたかな状況は、やがて、一つの「いのちあるもの」のようなまとまりを帯びてくる。これについては、『いのちあるものへの参入』と題された彼の講演が詳しいが、これが社会を覆い、その中に人々が参入していくというのが、彼の革命のヴィジョンである。

しかしこの引用が私にとって興味深いのは、彼がここで同時に「経済成長」についても語っていることだ。「アート=資本」になることで生まれるこの「暖かさ」に満たされた場、彼の言葉を使えば「彫刻」は、まさにお金を第一にしないことで、逆にお金を引きつけるパラドックスの焦点となる可能性が実際、高いのではないだろうか。たとえば、あるサービス業が、収益性ではなく、そこで生まれる人間関係、つながりの感覚そのものを自己目的にしていて、「貨幣としての資本」ではなく、「愛」すなわちつながりの感覚の増殖のためにあらゆるいとなみを行っているのだとすれば、そこには本物のコミュニティが生まれる可能性がある。下心なく、義務感からでもなく、それ自体がもたらすよろこびのためにつながり、助けあう―—そんな場所が放射するこの「暖かさ」に参加するために、皆、よろこんでお金を払うだろう。同じことが、金儲けではなくクリエィティビティが自己目的化した職人的で心のこもった仕事にもいえる。そこにみなぎる本物らしさ、あたたかさのために、よろこんでお金を払う人も多いはず。逆説的に聞こえるが、そのときに循環するお金は、これらに対する、感謝の気持ち、あるいは、今後ともそれが自分にぜひとも必要だからサポートしたいという気持ちの表れとして事後的についてまわるものだ。これは、それ自体の増殖という至上命令のために、つながりやクリエィティビティを資源としてただ利用するばかりの資本としてのお金とは、まったく性質を異にしている。

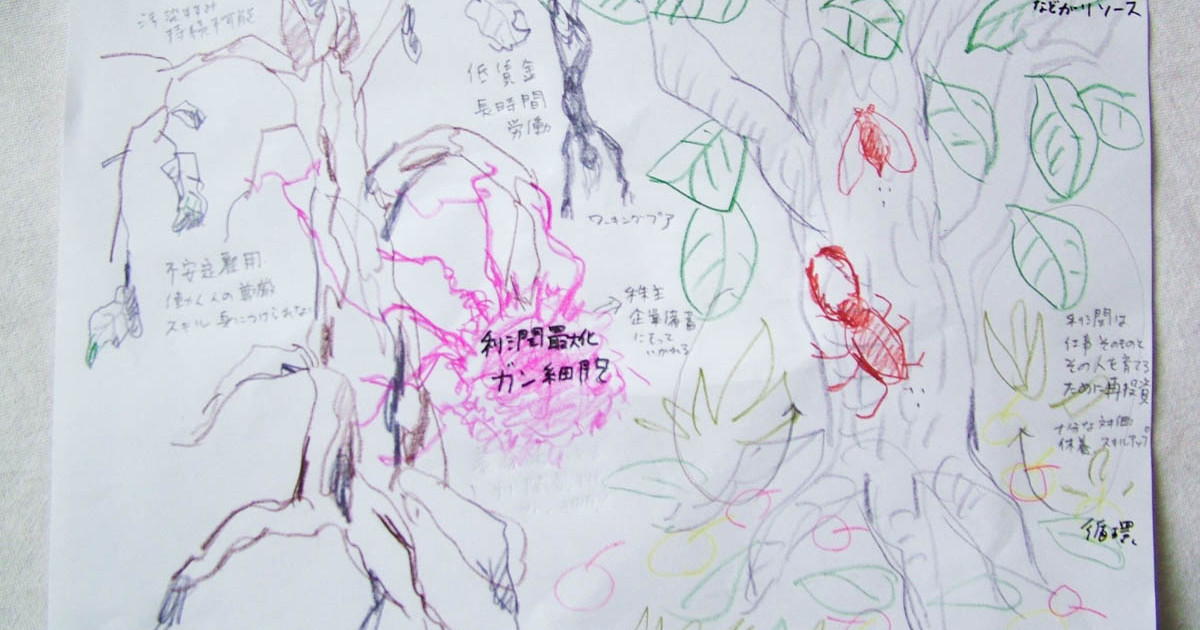

それはたとえて言えば、樹がすこやかに成長するには、水や日光や養分が必要なのに似ている。樹が大きくなればなるほど、それはさまざまの生き物をかくまい、気候や地盤の安定や水循環において、大きな役割を果たすようになる。それにつれてますます多くの水や日光や養分を必要とするのは当然。それとちょうど同じように、暖かなつながりの感覚の大きな焦点となり、その結果、多くの人を養ったり、その希求を満たす大きな仕事は、自分自身を健やかに維持し、成長するために、それだけ多くのマンパワーや資材を必要とするのは確か。だからお金もいる。しかしお金を得ることそのものが目的なのではない。あくまで仕事そのものを成長させて、社会の中でますます重要な役割を果たすための基盤づくりのため。それが出来るにつれ、感謝のあらわれとして事後的についてまわるお金も確保でき、それがまた仕事を養い・・・・といった好循環がえらえるだろう。

これに対して働く人から仕事のよろこびを奪い、使い捨ての雇用状態のなかで、職人どころか職業人として最低限必要なあらゆる尊厳を奪いながら、貨幣としての資本を蓄えようとする今の資本主義のあり方は、仕事というこの樹そのものに養分をまわすことをとことん拒むものだ。逆に樹からどんどん養分を吸い取り、やせ細らせながら、それでも何とか搾取をつづけるために、息絶え絶えでも、何とか生きながらえさせようとする。この樹、すなわち仕事からすべての恵みが生み出されるというのに、何という転倒だろうか?

仕事がもたらすよろこび、卓越性を大樹のように成長させ、周りの人々や自然とつながる生態系のウェブを健やかにかくまうために必要なお金を循環させたり、働くペースを決めていくこのやり方は、この凄まじい転倒の方が自明視されている世界では夢想的に響く。とはいえ、その社会変革的な重要性を十分意識しながら、着々とすすめている人も少なからずいるのも確か。脱サラして都会から田舎に移住、好きなことを仕事にしはじめた人たちが、静かにすすむこの革命の一大勢力をなしているように思う。実際、その手の農家、料理人、家具職人などが、北海道の田舎に住む私の周りにもたくさんいて、一消費者、おしゃべり相手として彼らの仕事ぶりに触れながら、私は沢山のことを学んだ。やはりその中の一人、これは岡山県の田舎だが、そこで天然酵母のパン屋「タルマリー」を営む渡邊格は、自分が安く売れるイーストパンを作らない理由について次のように言っている。

イーストを使って誰でも簡単にパンがつくれるようになると、パンの値段が安くなり、パン屋の労働者は安くこき使われ続ける。そして、工房での労働は単純化され、パン屋本来の技術はいつまで経っても身に付かない。

その悪循環から抜け出すために―—。厳選した食材を使い、手間暇をかけて、しっかりとパン屋をつくる。そしてその対価として真っ当な価格をつける。パン職人の技術を活かしたパンをつくり続けられるように、しっかり休む。「タルマリー」ではそんなパンづくりを目指し、実践しつつある。(渡邊格『田舎のパン屋が見つけた腐る経済』講談社)